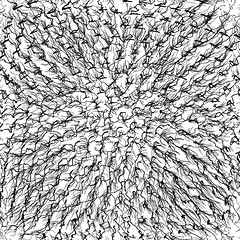

毎日の散歩の楽しみのひとつは野良猫にあうことです。

私の住んでる周りの野良猫たちの実態は”外飼い猫”で、実際は近所のおばさんがごはんをあげたりしています。

野良猫の対処に関しては町ごとのルールとかあったりするので私はごはんをあげることは決してしませんが、ごはんをあげているのはおばさんがほとんどだと思います。

おばさんというのはきっと元来から世話付きな性格を持っているから野良猫のことも心配でかまってあげずにいられないのでしょう。猫が嫌いな人がいたりとか、発情期にうるさいとかあったりするので、自腹を切って避妊手術をしてあげる人もいるようです。

猫にごはんをあげるおばさんを考えると、子供のころ青森の田舎の家ににぎり飯をもらいに来る男の人が時々やってくることを思い出します。きっと本州最北端の地に旅行に来た人だったりしたのでは?と今は思いますが、うちのおばあちゃんが大きいにぎり飯を作ってあげていたことを覚えています。もちろんお金などもらっていなかったです。

社会に直接役に立たない野良猫なんて殺してしまえ、という人もいるでしょうが、社会に直接役にたたない人に対してもそう思っているのでしょうか?

訳あってこの世に生まれて社会を構成しているわけで、役に立つとかたたないとかで存在意義を判断することは問題ですよね。「役に立つ度」はなんで計ります?個人のGNPですか?年収がある人ほど役にたっているんでしょうか。

社会に役にたたないと思われる人に対してはおばさんのおせっかいてきなマインドが潤滑油になっているのではないか、と散歩で猫を見るたびに思ったりしています。闘争的な男のマインドだけだったら弱者は淘汰されてしまうような気がします。弱者を淘汰してしまうことは社会の規模を小さくすることで結局は淘汰した本人に影響が訪れるような気がします。

( 補足:そういえば写真右側の三毛猫は後ろの左足が不自由です。たぶん車に惹かれたんだと思います。春ごろは普通に歩いていたような記憶があります。)

by hdknr.com

ターの

ターの